津雲新聞訊:28歲的浩浩(化名)在五年前有了人生中的第一份工作。這在健全人眼中看來並不是一件稀奇的事情。但,如果他是一位孤獨癥患者呢?

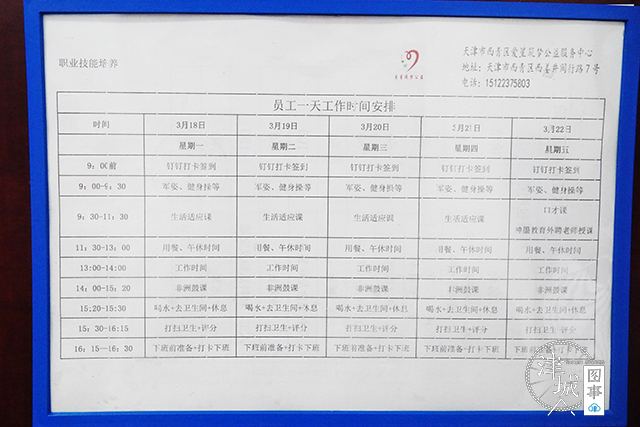

每個工作日的早上九點半,他都要來到位於天津市西青區的溪秀苑大齡心智障礙者就業站,打卡後,便開始了一天的工作。在這裡,他要和20多位16到40歲的孤獨癥患者一起完成制作假花、串珠等工作,有的時候下午還要到廚房練習做菜。曾經的他遇到不熟悉的事情便躲在角落,如今卻可以大大方方和陌生人打招呼,擁有一份養活自己的工作的同時,也能回歸社會,擁有健康的生活。

孤獨癥也被稱為自閉癥,癥狀包括社會交往障礙、交流障礙、刻板行為等。這意味著,患者往往無法理解他人的話語、表情,仿佛生活在一個只屬於自己的世界裡,因此,他們也被稱作“來自星星的孩子”,“星星的孩子”長大後被稱為“星青年”。浩浩所在的溪秀苑大齡心智障礙者就業站是天津第一家輔助大齡心智障礙者的就業站。梁亞?作為天津市西青區愛星築夢公益服務中心的理事長,十多年前她開始接觸孤獨癥兒童,“最早我們到孤兒院或是孤獨癥兒童康復中心,組織一些采摘、游泳、旅游等活動。”漸漸地,她發現有一批藏在角落的孤獨癥患者亟待被關注。梁亞?坦言,自20世紀80年代中國出現“自閉癥”這個詞匯,目前最大的患者也不過四五十歲,“很多人都會關注小齡孤獨癥患兒,針對‘星青年’的托養或就業機構少之又少,許多在啟智學校畢業的孤獨癥青年無處可去,只能回到家中,任憑在學校學到的能力一點點退化。”

於是在2018年,溪秀苑大齡心智障礙者就業站應運而生,來到這裡的人大多是梁亞?最早接觸的那批孤獨癥患者,“現在這裡依舊有不少我10年前認識的孩子,看著他們一點點學習技能,認真回應老師的問題,放松地做每件事,我就覺得這事兒乾得值!”

“剛開始很困難,他們需要手把手教,也沒有業務和訂單,我們就挨個地敲門去問,看人家有什麼需求。”那時也鬧過不少笑話,“他們做過一段時間幫電商分裝小包裝產品,主要是把美甲上的亮片、閃鑽分成十個一包,或是二十個一包。”梁亞?笑著回憶,不到半個月,這份工作徹底敗北,“他們不識數啊!輔導老師也很難挨個復查……後來也嘗試過疊紙盒,效果依舊不好。”在梁亞?看來,那是最難的一段日子,但大家一起挺過來了,“現在在幫花廠加工假花,分別做成小部件後再組裝成大的花束。”梁亞?自豪地指著教室後的整面牆,“看,這都是他們做的!我們現在也能夠在中秋節前夕幫助企業一起做月餅。”她說,這些孤獨癥人群的成功,或許能為整個社會提供一種參考,能為更多的家庭帶來曙光。

除了基礎工作,天津市西青區愛星築夢公益服務中心也為他們設置了賦能課與興趣課,剪指甲、選衣服、系鞋帶、出行換乘交通、炒菜,“當初十幾歲的孩子初來時不懂大小便,還穿著尿不濕,一個月後便明白了要上廁所;20多歲的女孩不敢和陌生人說話,來這裡後從一說話就哭變成了‘話癆’。”就業站通過日常培訓,讓“星青年”們一點一點掌握了一定的技能,提高了語言溝通、手腦協調等方面的能力,“我希望他們至少能夠做到半獨立生活。”就業站輔導老師許向飛從一次次的鍛煉中看到了他們的進步,“孤獨癥患者大多對沒嘗試過的行為都存在抵觸心理,我們從最簡單的蘿卜湯做起,洗菜、削皮、切菜……”教一個孤獨癥患者學習技能需要長足的耐心,每個看似簡單的要點,都需要反復提醒,每做一個步驟許向飛都會問一句“我們下一步該乾什麼了?”從沒有主動行為,到看著他們主動說出下一步要做什麼,許向飛特有成就感。

今年24歲的大偉(化名),是溪秀苑就業站的一名員工。作為地道天津娃,大偉天生長相喜人,總是一副笑瞇瞇的樣子。2020年年初,大偉從特教學校畢業不久,因為一直居家生活,經常發呆、自言自語,靜不下心來做事。抱著試試看的心理,大偉的媽媽史學新把他送到就業站。為了更好地陪伴大偉,史學新也成為了一名輔導老師。“起初,大偉對突如其來的環境變化並不適應,每天總是磨蹭著不願意出門,即便出門也告訴別人是去參加活動。”三年多下來,大偉的學習和生活越來越有規律,臉上也露出久違的笑容。在工作之餘,大偉還學會了手勢舞、制作咖啡、烘焙等技能。“不知不覺中,大偉逐漸恢復了以前正常的工作與生活,甚至比以前的生活能力更強。”史學新回憶說,再遇到鄰居詢問時,大偉會很自豪地對別人說:“我上班去!”史學新說,不僅僅是大偉,在這裡的每一個孩子一點點的變化,她都由衷地高興。

同樣的就業站也開在了西青區的姚村以及和平區的佳怡公寓,從16歲到40歲的60多名孤獨癥患者和10多名心智殘障青年有了“工作單位”。正像很多孤獨癥人士家屬和相關從業人員說的那樣,也許我們該努力的,除了怎樣去治療、康復孤獨癥患者,更應該改變的是整個社會的環境,前者艱辛困難,後者卻是可以建設和經營的。

如今,梁亞?的重點又放在了大齡孤獨癥人群的托養和孤獨癥人群的父母養老問題,“這些孤獨癥患者很多都是獨生子女,他們的父母老了以後誰來照顧?他們又由誰來照顧?”這樣的想法源自2021年。曾經有一位14歲患有孤獨癥的孩子自小生活在單親家庭,2021年他的母親罹癌去世了,“如果沒人照顧他的話,他就會被送到精神病院。”梁亞?看在眼裡急在心上,她多方奔走,最終成立了“星青年”成長基地,“這裡就是托養基地,主要照顧的就是無法融入社會的孤獨癥患者,他們每天也會晨練,上體能課、興趣課、職業課……當他們有能力走向社會的時候,我們就可以把他們接到就業站工作。”如今,這裡照顧著10多個無法融入社會的大齡孤獨癥患者。

翻閱梁亞?的微信朋友圈,滿滿都是“來自星星的孩子”們的身影,表演節目、繪畫、騎行、出游、烘焙,“他們終究要長大,也會慢慢老去。希望通過我們的努力,以及社會大眾的包容和理解,讓他們今後的生活會像制作出來的絹花一樣綻放。”梁亞?說。(津雲新聞記者王敬怡 部分圖片由受訪者提供)