天津北方網訊:從南端的九宣閘,到北端的三河匯流口,大運河在“入津第一站”的靜海境內延伸近百裡,佔到了運河天津段的四分之一。

自靜海區流入天津的南運河,既是海河水系支流,又是京杭大運河的一段。汩汩運河水,滋潤著兩岸的土地,也哺育著沿岸人民。在靜海陳官屯,運河水為這裡帶來了“蔬菜之鄉”的美譽,還催生了一項冬菜制作的非遺技藝。

時至今日,運河帶給靜海的非物質文化遺產融入生活,融入民間,歷久彌新,正煥發出越來越奪目的光彩。

“家家種白菜,戶戶做冬菜”的童年記憶

陳官屯冬菜,是一種發源於靜海陳官屯地區的半乾態發酵性醃制食品,其原料為當地特產“青麻葉大核桃紋白菜”和“四六瓣紅皮蒜”。以這“二寶”為原料制成的冬菜,長期以來是人們的餐桌常客,或直接就飯吃,或用來炒雞蛋、煮餛飩、煲湯,食用方法不一而足。

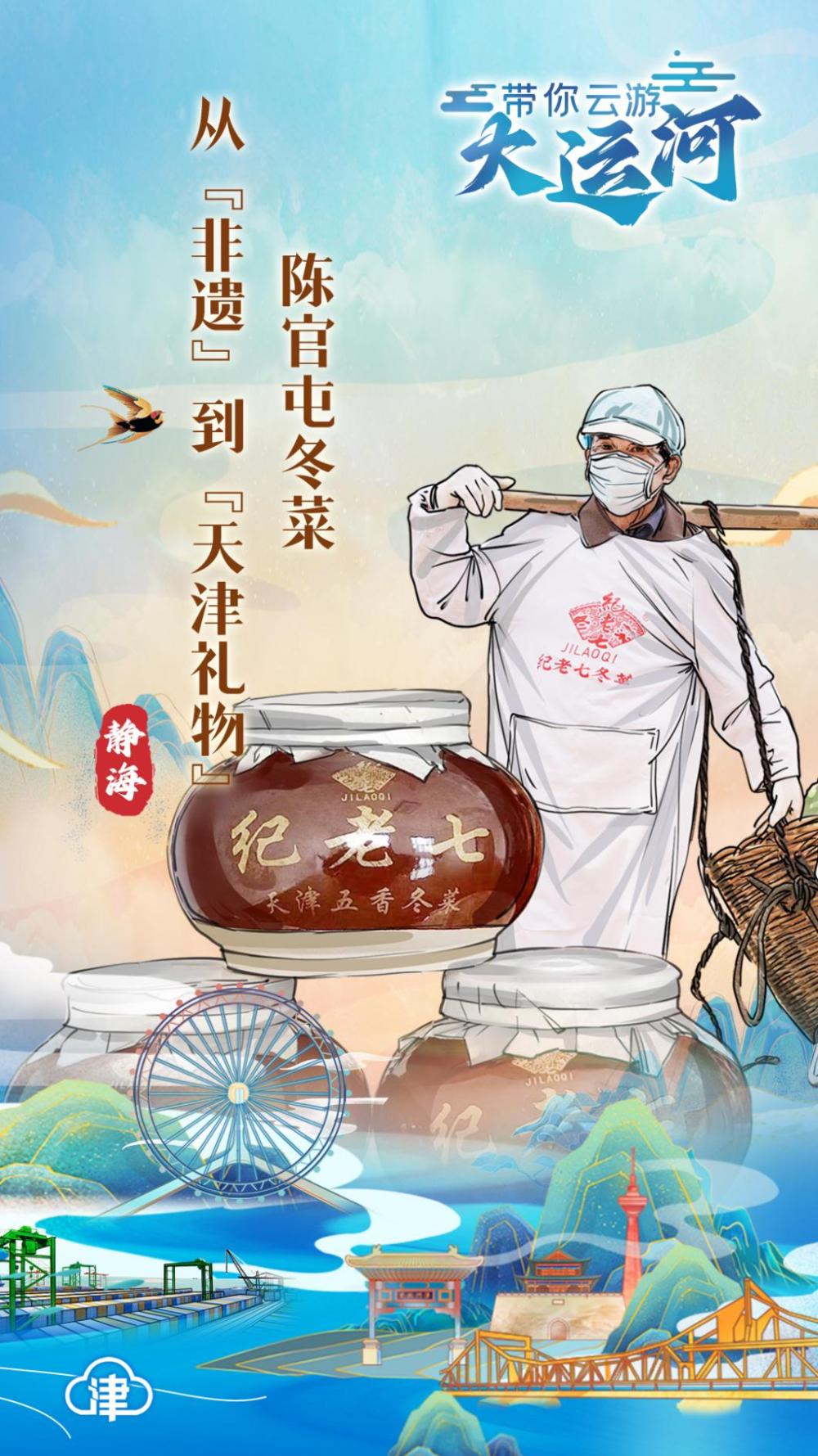

在陳官屯鎮24個村落中,尤以冬菜的發源地紀家莊村的白菜種植規模最大、冬菜產出最多,可以說是“家家種白菜,戶戶做冬菜”。現年45歲的靜海區鴻盛源蔬菜種植專業合作社總經理、陳官屯冬菜制作技藝代表性傳承人紀執來,就是陳官屯紀家莊村村民。對紀執來而言最自豪的事,就是他完全復原了陳官屯冬菜的傳統制作技藝,並將這一技藝堅持傳承了下來。

紀執來

“對紀家莊村乃至整個陳官屯地區的老百姓來說,冬菜是一種‘有感情’的食物。這裡做冬菜的歷史最早可以追溯到明永樂年間,也就是天津建城之初,至今已有數百年時間。到了近代,由於冬菜有原料相對充足、成品較易儲存、風味獨特等特點,更是幾乎家家戶戶制作,在全國的冬菜中,逐漸建立起‘津冬菜’的地位。”紀執來介紹道。

上世紀80年代,我國市場經濟尚不發達,陳官屯一帶的村民制作冬菜大多是自產自用,每到收白菜、切白菜的時節,家家戶戶都顯得很熱鬧。紀執來至今記得當時村裡的景象,“我七八歲時,很喜歡看村裡的師傅用大刀切菜,在白菜收獲的季節,我還會幫著收菜,抱給切菜師傅們,有時還能被大人們贈送一些新鮮菜心吃。現在想來,那是我對冬菜制作最早的記憶,也是對這項技藝最初的感情。”

隨著市場經濟的發展,不少人開始把冬菜作為商品售賣。然而作為擁有悠久歷史的陳官屯冬菜傳統技藝,也曾遇到市場的挑戰而面臨生存危機。

上世紀80年代中後期,隨著商用切菜機的普及,不少人放棄了傳統的冬菜制作技藝,選擇了“切菜機切菜—撒鹽—壓榨”這一套新工藝流程。在紀執來和村裡許多老人看來,這種工藝雖然能節約大量人工,但產出的冬菜在味道、營養上均與傳統技藝存在差距:“出不來冬菜的老味道。”

為了還原冬菜的“老味道”,就要從還原冬菜傳統制作技藝入手。2017年,陳官屯冬菜制作技藝成功申請“天津市級非遺”,作為代表性傳承人,紀執來的“戰斗”從這裡起步。

種菜、收菜、切菜、晾曬、醃制……

“一年365天,每天都有活兒乾”

為了貫徹原汁原味的陳官屯冬菜制作技藝,紀執來幾乎“一年365天,天天有活兒要乾”。

“陳官屯冬菜的‘老味道’其實一直都在,它存在於人們的味覺記憶中,而且其制作方法,也深藏於陳官屯地區人民的口耳相傳中。作為非遺傳承人,我需要做的,是將這種技藝重新拾起,並讓它受到人們的認可,受到市場的認可。”紀執來講述道。

話雖如此,但完全復原陳官屯冬菜的傳統制作技藝,並不是一件輕松的事。陳官屯冬菜之所以遠近聞名,一個重要原因是其原材料質優味美,無論是青麻葉大核桃紋白菜還是四六瓣紅皮蒜,在陳官屯一帶毗鄰運河水的河灘紅土培育下,能形成較好的色澤、口感和特色——白菜葉厚、筋細、脆甜,蒜則酥脆、香辣、回甘。為了達成這一步,紀執來的工作首先從種菜開始。

每年8月,紀執來和其擔任總經理的合作社就開始栽種白菜。到11月初收菜後,他們就將白菜收藏冬儲,以迎接來年3月中旬氣溫、日照都適宜切菜的最忙時節。

整個冬儲時段,白菜要用草席蓋住,每天揭開席子日曬,夜晚則蓋上席子保溫,如此一日不曾間斷。到了來年3月,經歷過冬儲的白菜終於被取出來,歷經擇菜後,進入到切菜流程。

“上世紀八九十年代至今,很多使用切菜機的冬菜廠家,采取的‘切菜—撒鹽—壓榨’步驟雖然效率高,但對傳統味道的還原很不理想,營養水准也不如從前。因此,還原傳統工藝的很重要一步,就是手工切菜、晾曬。”紀執來說道。

為了呈現冬菜原汁原味的老口味,紀執來和廠裡的師傅們費了苦功。在切菜和晾曬環節,傳統老手藝要求把一棵棵菜仔細擇好,師傅要把菜切成12mm寬、10mm長,即所謂“抽橫不抽豎”,這樣做出來的菜纔能接近正方形。晾曬時,則要求抓起來能成團、一甩能散開,晾曬的天數與當年的風向、氣溫、日照息息相關,要讓菜裡的水分不多不少,纔能有最好的口感。

完成這些步驟後,還要對半成品的菜進行再次挑揀、擇去細小雜質,然後放入鹽和自產的蒜泥攪拌,隨後裝壇,用宣紙密封,使其自然發酵,至此,冬菜制作最忙的一個多月時間就過去了。再等待發酵約5個月後,色澤金黃、口感脆嫩鮮香的冬菜成品就做好了。

完成一批冬菜制作並由小壇分裝後,紀執來很快又迎來新一年的種菜任務。此外,每年的3月—6月還是四六瓣紅皮蒜的種植時間,用紀執來的話說,就是“一刻也不得閑兒”。

從“市級非遺”到“天津禮物”

這壇冬菜,香飄萬裡

雖然還原陳官屯冬菜傳統制作技藝的過程很累,但紀執來覺得,恰恰是這種年復一年、日復一日的堅持,反而讓他逐漸認識到,堅持這項傳承,是自己願意肩負的責任。

“正如我所說,我兒時的很多快樂回憶與冬菜相伴,其實,那也是整個紀家莊村乃至陳官屯人的回憶。自2017年我們成功把這項技藝申請為市級非遺以來,我逐漸認識到,非遺不僅傳承的是手藝,更是一代人的記憶。”紀執來說。

紀執來記得,在他剛剛成功為陳官屯冬菜制作技藝申請非遺項目,並告訴村裡人自己要復原並傳承這項技藝時,村裡老人的激動神情。

“當時,村裡的老人們免費送來了他們自家做冬菜時用的刀具、菜板、簸箕、草席、磨刀石等物品,這些東西甚至也可以說是這項非遺技藝的寶貴一環。”紀執來說,“還有些體力還算好的老人,曾經免費上門來幫忙切菜。當時我們兩口子特別感動,覺得這就是冬菜給村裡人留下的活生生的記憶,也是這項技藝看不見的價值。”

“老七,一定要把這件事乾下去,把陳官屯冬菜的名號繼續做起來。”紀執來排行第七,他清楚地記得,村裡老人和他說這句話時的認真神情。

這幾年,紀執來所傳承的陳官屯冬菜制作技藝獲得了多項榮譽。2019年,紀老七冬菜被天津市烹飪協會納入“2019年度天津名小吃”之列;2021年,紀老七冬菜被認定為“津門老字號”;2022年,紀老七冬菜榮獲天津市消費者協會評選的天津特色“伴手禮”稱號;去年,紀老七冬菜被天津市農業農村委員會認定為“津農精品”,知名度繼續提高。

紀執來知道,要想將一項非遺真正持久地傳承下去,市場的認可必不可少。如今,紀執來擔任總經理的合作社一年能產出約3萬斤冬菜成品,以及7000餘斤糖蒜、一部分五香大頭菜。這些產品銷路越來越暢,或以禮盒裝的形式在天津各家特產店售賣,或進入到本地商超,或通過自家經營的網店售賣。

在紀執來經營的網店中,回頭客佔了約70%。“回頭客一年比一年多,這說明經過傳統技藝制作的陳官屯冬菜,逐漸獲得了市場的認可。甚至還有顧客專門把我們的冬菜產品買來帶到外地、甚至帶出國門去吃,這讓我很自豪。”紀執來說道。

(津雲新聞記者 侯沐偉)