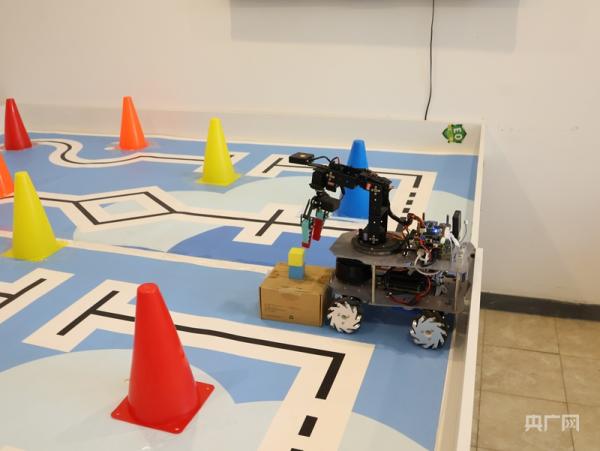

初冬的海河之畔,高校創新熱潮湧動。在天津大學腦機交互與人機共融海河實驗室裡,一臺由“片上腦”操控的小車靈活避開障礙物,精准抓取目標物;在南開大學特種化學電源全國重點實驗室,科研人員手持紫外燈靠近鈣鈦礦薄膜,薄膜表面綻放出不同顏色的熒光……

由“片上腦”操控的小車精准抓取物品(央廣網發 王婧瑜 攝)

實驗室裡微光與技術演示的動態畫面交織,勾勒出津門高校以科技創新驅動新質生產力發展的鮮活圖景。高校作為人纔第一資源、科技第一生產力、創新第一動力的重要結合點,正通過跨學科協同、產學研融合,讓前沿技術從實驗室走向生活場景,為天津高質量發展注入強勁動能。

智能時代的“人機共生”

“小車的‘大腦’在培養箱裡!”天津大學醫學院邵文威副教授指向演示區——米粒大的“片上腦”(人工培養的腦類器官)通過電極芯片傳遞信號,操控小車靈活繞過障礙物,精准抓起目標物。“這是我們基於乾細胞技術體外培養的‘生物智能體’,不用依賴人體大腦,通過解析神經信號向外界發送控制指令。”邵文威解釋道,在體內神經修復方面,團隊探索了類器官與宿主腦的功能整合策略,將為中樞神經損傷修復開闢新路徑。

在這片充滿想象力的科研空間裡,技術突破不止於“片上腦”。實驗室開發的新一代高靈敏人工?電極技術,界面阻抗降低12倍,電荷存儲能力提昇30倍,能更敏銳捕捉癲癇發作的早期異常放電信號,已在120餘例臨床病例中應用;“片上眼”技術將視覺類器官、微納電極陣列和神經信號解碼模塊集成於微型芯片上,構建出“類腦計算單元”,在視覺損傷的神經修復和康復評估中具有重要潛力;還有全球首套腦機交互定制化磁共振平臺“神工-神觀”,可同步開展核磁成像與腦電記錄,在磁共振高時空分辨成像能力的基礎上,融合光、聲、電、磁的多模態感知-調控一體化研究體系,讓其從“觀測工具”昇級為“交互研究平臺”,為下一代高性能腦機接口研發,提供更立體、更動態的研究視角和全新技術路徑。

“片上腦”技術原理展示(央廣網發 王婧瑜 攝)

“我們以腦機交互與人機共融為核心主線,構建起完整的自主知識產權體系,實現了腦機交互全技術鏈的貫通。”據醫學院副院長孟琳教授介紹,目前,學院已擁有先進醫用材料與醫療器械全國重點實驗室、腦機交互與人機共融海河實驗室等10餘個國家級省部級科研創新平臺,“無論是癲癇診斷的精准化、視覺損傷的修復,還是腦狀態的客觀評估,我們的目標始終是讓技術真正服務民生,這也正是新質生產力的核心價值所在,也是我們持續努力的方向。”

追“光”逐“電” 點亮產業新未來

“這熒光背後,藏著鈣鈦礦材料的‘硬實力’。”南開大學化學學院副院長袁明鑒向記者介紹道,“它既能把光能高效轉化為電能,做太陽能電池;也能把電能精准轉化為光能,做高亮度LED器件,我們的研究主要就是圍繞這兩個方面進行。”

過去幾年,團隊針對鈣鈦礦太陽能電池在高溫工況條件下穩定性不足這一領域難題進行深入研究,首次揭示了合金鈣鈦礦薄膜內部復雜的化學組分偏析問題。基於此,研究團隊成功制備出兼具高效率與高工況穩定性的鈣鈦礦太陽能電池器件,標志著在該領域的重大技術突破;同時也探索了一系列結晶調控新方法,實現了鈣鈦礦量子點的原位制備,成功研制出滿足國際顯示標准的高效高穩定性發光二極管器件,為推動新型顯示技術發展提供了可行方案。

團隊部分成果展示(央廣網發 王婧瑜 攝)

“最讓我們振奮的,還是幾個月前,我們攻克了純紅光鈣鈦礦LED技術難題,率先實現兼具世界一流性能及穩定性的純紅光鈣鈦礦LED,為超高清顯示屏奠定了技術基礎,也為LED超高清顯示屏研發領域帶來一抹純正‘中國紅’。”南開大學化學學院博士後韋科妤說道。

這場技術突破的背後,是團隊多年深耕細作的結果。作為“全國高校黃大年式教師團隊”,南開大學新能源電池教師團隊37名核心成員中國家級人纔佔比超70%,45歲以下青年教師達67%。

“心有大我、至誠報國是我們的精神底色。”袁明鑒教授說,團隊致力於解決電池資源成本、續航能力及安全性等關鍵問題,形成多項具有國際影響力的成果,更將成果轉化與育人相融合,開展技術培訓超千人次,孵化包括常興新能源科技有限公司在內的10餘家企業,為區域高質量發展和培養產業創新人纔提供堅實支橕,“從太陽能電池到純紅光LED,從實驗室樣品到中試階段的模組,鈣鈦礦技術正逐步走進產業場景,為國家‘雙碳’戰略提供支橕。”

天津大學與南開大學的科技創新突破只是天津高校創新矩陣的縮影。一組組數據彰顯著天津高校的創新硬實力:“十四五”以來,全市5所高校、14個學科躋身國家“雙一流”建設行列,29個全國重點實驗室中高校牽頭或參與的達22個;2024年,全市高校在津落地轉化科技成果超2100項,同比增長14.47%;天津大學技術合同成交額首次突破10億元,南開大學專利轉化率突破20%。

中國共產黨天津市第十二屆委員會第七次全體會議指出,要“增強科技創新策源能力,一體推進教育科技人纔發展”。從天津大學的腦機接口革新,到南開大學實驗室的新材料突破,天津高校正以“闖”的勁頭、“創”的智慧,將創新資源轉化為發展動能。未來,更多顛覆性技術將從津門高校走出,高校的創新微光,正匯成天津高質量發展的澎湃浪潮。